夜深人靜時,突然間你的耳朵開始發出一種「嘰嘰」聲,像螢光燈閃爍時的電流;或是「嗡嗡」聲,彷彿隔著牆聽見遠方馬達運轉。你四處張望,卻什麼聲音來源都沒有。這不是幻覺,而是現實生活中相當常見的一種聽覺現象──耳鳴(tinnitus)。

🔍什麼是耳鳴?

耳鳴指的是在沒有外界聲音來源的情況下,仍持續或間歇地感受到聲音的現象。耳鳴可以是短暫的,也可能是長期持續性的。一些人甚至在長達數月、數年中每天都與這些聲音共存,影響情緒、睡眠與生活品質。

根據「中樞增益理論(central gain theory)」的解釋,大腦就像一台自動音量調節器,當耳朵提供的訊號不足時,大腦會主動放大神經系統的活動以維持平衡。然而,這種放大不只針對真實聲音,連原本不該被感知的神經雜訊也可能被誤認為聲音,進而產生耳鳴的感受。這說明了耳鳴雖然聽起來真實,實際上卻可能只是大腦過度反應的結果。

🎧耳鳴的症狀與個別差異

耳鳴的症狀多樣,因人而異。有人在一隻耳朵聽見聲音,有人則在雙耳或整個頭部感覺到嗡嗡作響。這些聲音可能微弱、尖銳,或低沉如馬達聲,也可能像鈴聲、口哨、咔噠聲、甚至尖叫聲般明顯。

耳鳴有時間歇出現,有時則持續不斷,尤其在安靜的環境中格外明顯,讓人難以忽視。對某些人而言,耳鳴只是輕微的背景聲;但對另一些人來說,卻可能引發焦慮、失眠、注意力不集中,甚至影響社交與工作表現。當頭部、頸部或眼睛移動時,耳鳴聲音有時會改變,這被稱為「體感耳鳴」。

大多數耳鳴屬於主觀性的,僅自己聽得見;但極少數情況下,耳鳴會隨心跳跳動,醫師甚至能用聽診器聽見,這被稱為「客觀性耳鳴」,通常與可治療的生理異常有關。

🧠什麼原因會導致耳鳴?

根據美國國家聽力與溝通疾病研究所(NIDCD)與多項神經生理研究,耳鳴的成因涉及多重因素,具體病因尚不完全清楚。常見的耳鳴成因如下:

一、聽覺系統相關因素

- 長期暴露於高分貝環境(如工地、音樂會、戰場)會傷害內耳結構,引發耳鳴。

- 年齡老化或耳蝸退化導致的聽力損失,常伴隨耳鳴出現,但並非每位聽損者都會發生耳鳴。

二、藥物影響

- 高劑量服用某些藥物可能損傷聽神經,常見藥物包括:

- 非類固醇抗發炎藥(如布洛芬、萘普生)

- 特定抗生素(如氨基糖苷類)

- 抗癌藥物、抗瘧藥、抗憂鬱藥等

三、耳部疾病或結構異常

- 耳垢堵塞、中耳炎、過敏性鼻炎等造成耳壓變化與聲音傳導障礙,可能誘發耳鳴。

- 頭部或頸部外傷可能損傷耳朵結構、聽覺神經或大腦處理聲音的區域,導致耳鳴。

四、其他身體結構性疾病

- 內耳疾病:如梅尼爾氏症會造成內耳液體平衡異常,導致耳鳴、眩暈與聽力變動。

- 顳顎關節功能障礙(TMD):咬緊牙關或磨牙會影響耳周結構,引起或加劇耳鳴。

- 腫瘤壓迫:如聽神經瘤等腫瘤壓迫聽覺傳導路徑,可能導致單側耳鳴。

五、血管與全身性疾病

- 血壓異常、動脈粥狀硬化或耳部血管畸形可能造成搏動性耳鳴。

- 糖尿病、甲狀腺疾病、自體免疫疾病(如紅斑性狼瘡、多發性硬化症)等慢性病也與耳鳴發生有關聯。

👂耳鳴與聽力損失的密切關係

科學上已明確指出,耳鳴與聽力損失常同時出現,特別是在老年族群。研究顯示,約有70%至80%的聽損患者曾經歷耳鳴。隨著年齡增長或長時間處在噪音環境中,內耳毛細胞受到破壞,導致聲音傳遞受阻。這時大腦不僅察覺聲音減少,還可能開始自發產生錯誤的訊號以「填補空白」,進而產生耳鳴。

有長期正常聽覺經驗的人,在失去聽力後更容易產生耳鳴,這顯示大腦對聲音的「記憶」與「期待」也在耳鳴的生成中扮演角色。值得注意的是,即使聽力測驗顯示正常,也不代表內耳毫無問題。所謂的「隱性聽損(hidden hearing loss)」指的是在常規聽力圖表中看不出的微細損傷,這類情況同樣可能引發耳鳴,因為大腦已經偵測到某些聲音頻率的缺失並進行補償。

🩺如何診斷耳鳴?

耳鳴本身是一種主觀經驗,因此診斷時,醫師或聽力師會先詳細詢問患者的耳鳴特性,包括聲音類型、出現頻率、持續時間與干擾程度,並檢視是否有其他合併症狀(如眩暈、耳悶、聽力下降等)。

常見的檢查項目包括:

✅耳鳴可以治療嗎?有哪些有效的緩解方法?

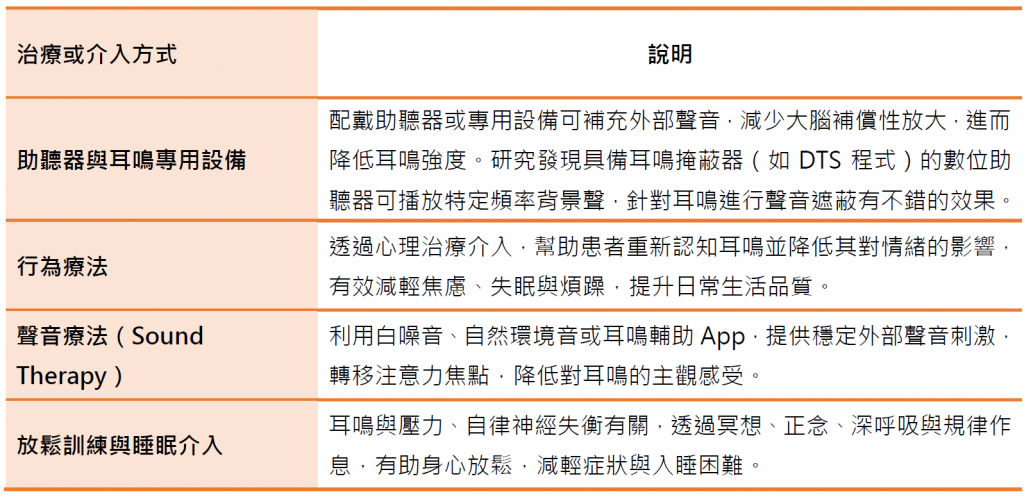

雖然目前尚未有單一療法可完全「根治」耳鳴,但已有一些治療方法可以改善耳鳴的干擾與生活影響,以下是幾種臨床常用的方式:

🧩耳鳴不是幻覺,是你耳朵和大腦的提醒

耳鳴雖不是一種致命疾病,但卻可能是健康亮起的警訊,尤其是與聽力損失、高壓生活或大腦感覺補償有關。如果你偶爾才聽到耳鳴,可能只是疲勞、壓力或睡眠不足。但若耳鳴持續出現、愈來愈明顯,甚至干擾生活品質,建議你儘快諮詢耳鼻喉科醫師接受完整評估,及早尋求專業協助,是照顧身心健康的重要一步。

撰文者介紹:

王映婷聽力師

中山醫學大學語聽系聽力組碩士/台中教育大學早療所碩士

現任婦聯聽覺健康基金會附設台中至德聽語中心主任

審稿者介紹:

張憶萍資深聽力師

美國印第安那大學臨床聽力學博士

現任婦聯聽覺健康基金會副執行長

參考文獻:

- National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. (n.d.). Tinnitus. U.S. Department of Health and Human Services. https://www.nidcd.nih.gov/health/tinnitus

- Auerbach, B., Rodrigues, P., & Salvi, R. (2014). Central Gain Control in Tinnitus and Hyperacusis. Frontiers in Neurology, 5. https://doi.org/10.3389/fneur.2014.00206.

- Schaette, R., & Kempter, R. (2009). Predicting tinnitus pitch from patients' audiograms with a computational model for the development of neuronal hyperactivity.. Journal of neurophysiology, 101 6, 3042-52 . https://doi.org/10.1152/jn.91256.2008.

- Lee, J., Kim, Y., Ji, J., Koo, J., & Song, J. (2020). Auditory experience, for a certain duration, is a prerequisite for tinnitus: lessons from subjects with unilateral tinnitus in the better-hearing ear.. Progress in brain research, 260, 223-233 . https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2020.07.013.

- Porika, R., Doraisami, B., & Ravichandran, A. (2021). The Efficacy of Digital Hearing Aids in the Management of Tinnitus in Individuals with Sensorineural Hearing Loss.. The international tinnitus journal, 25 1, 100-106 . https://doi.org/10.5935/0946-5448.20210018.